なぜ離島?

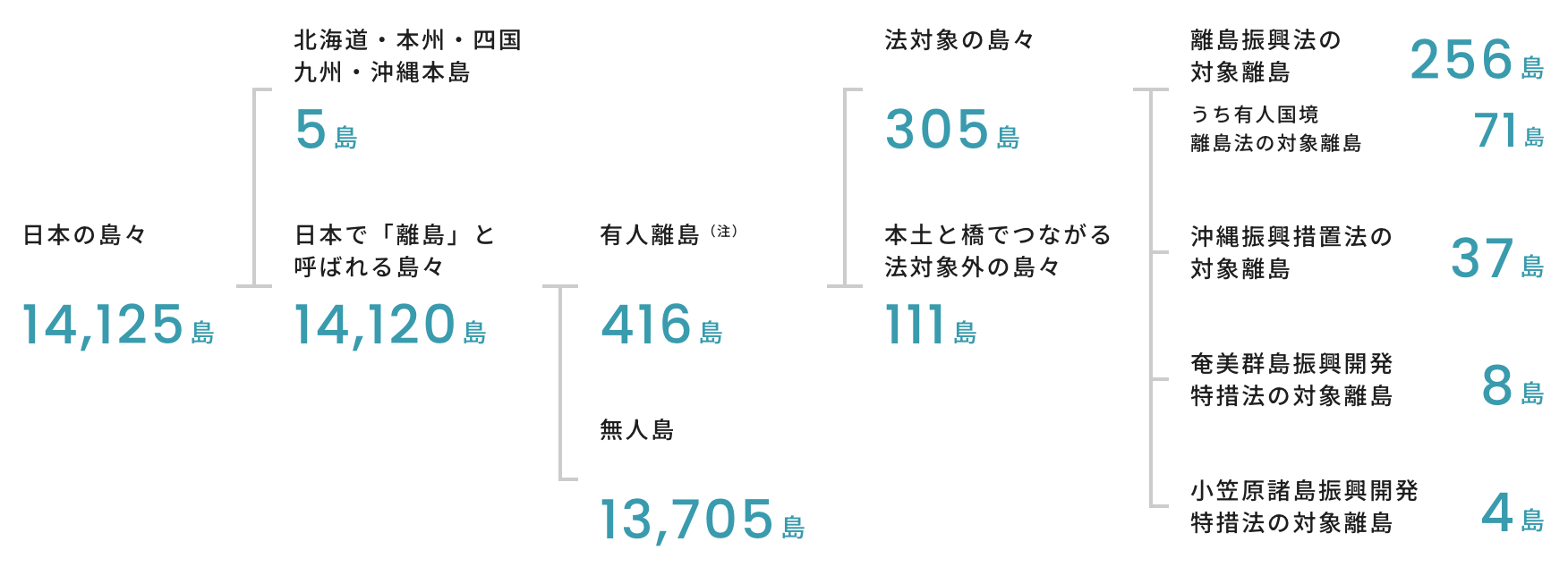

1万4125の島からなる島国日本には、

北海道・本州・四国・九州・沖縄本島を除く

417島(令和7年4月時点/国土交通省)の有人離島があり、

それぞれに固有の文化・自然・暮らし・経済があります。

有人離島の人口は、数人から5万人程度。

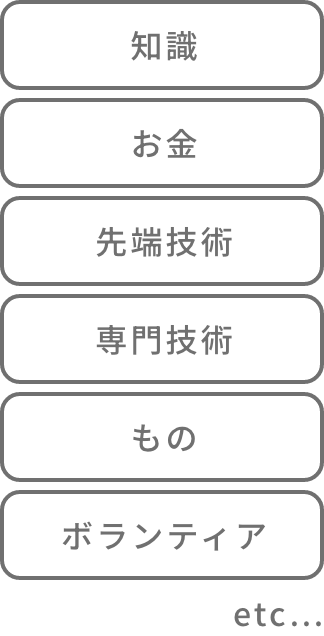

都市に比べれば、ひとも、ものも、ことも、

情報も、お金も、あふれるほどありません。

けれど、島には都市では得られなくなったものがあります。

たとえば、雄大な自然や、お金を介さない人々の支え合い経済、

地球の一部として生きるすべなど。

解剖学者の養老孟司さんは持続可能な島国をつくるヒントとして

『ritokei』のインタビューにこう答えました。

「万事手近なもので間に合わせること」「地域で自立していくこと」

「都市生活者は、部分的にでも地域に住むことを実行しなければいけない」

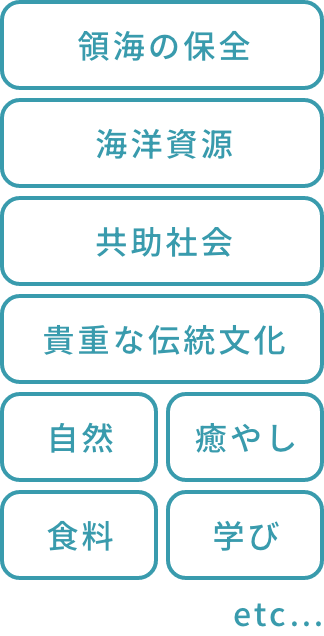

日本は世界6位の広大な海をもつ島国でもあります。

その50%は有人離島に文化的営みが存在することを根拠に

国際社会の荒波のなか、平和的に支えられています。

つまり、島の営みを守ることは、島国を守ることでもあるのです。

すべての日本人にとって重要な離島地域には

一つひとつが小さく、バラバラに存在している特性から

「知られにくい」という課題があります。

けれど離島地域には「足を知る」環境のなかで、

人と人が互いに支え合うシマ(コミュニティ)を形成し

心豊かに生きれる地域を自ら創造する力が確かに残っている。

そんな島々からはじまる「なつかしくてあたらしい未来」にこそ、

島と島国を豊かにするヒントがあるのです。

日本の島嶼構成

国土交通省「日本の島嶼の構成」より(令和5年2月末時点)

(注)令和2年度国勢調査結果に基づく島の数を調査、内水面離島である沖島(滋賀県)を含む

(出典)国土地理院

島の日常と

ピンチを支える

今、離島地域には島だけでは叶わないことが増えています。

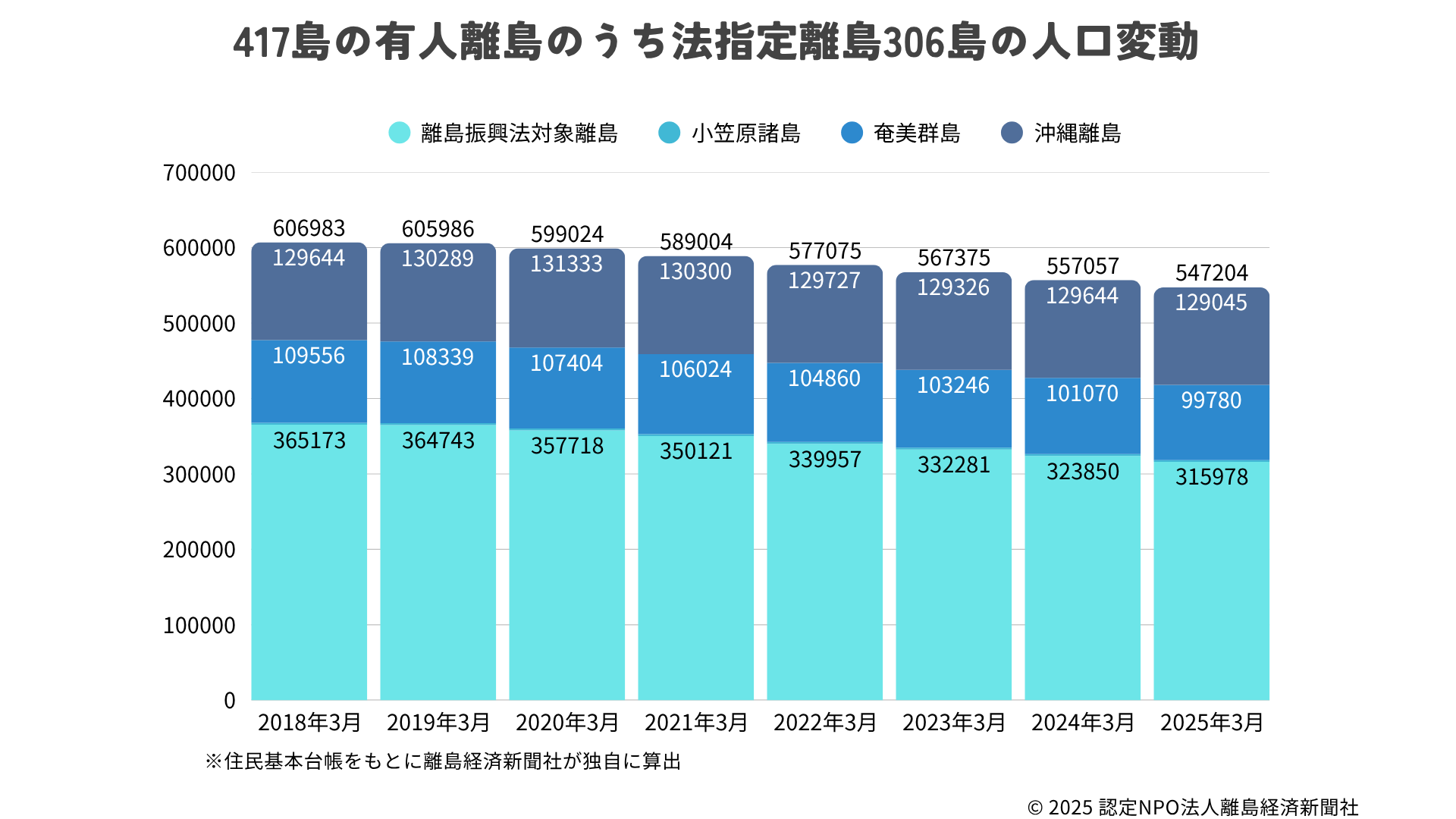

1950年代から人口減少を続けてきた島々では

9割が人口減少に歯止めをかけきれず

本土と橋でつながらない306島だけでも年間1万人が減少。

深刻な人不足から船員不足等による航路減便、

学校や病院などの重要インフラ縮小、地震・噴火・台風等の災害等により、

島の営みに黄色信号が灯る島が増えているのです。

島と日本のピンチを救う

「愛のある関係人口」を創出

危機的状況にあるのは離島地域だけではありません。

日本列島全体が、未曾有の人口減少と少子高齢化をはじめ、

労働力不足と経済の活力低下、孤独・孤立・貧困、

都市一極集中と地方の過疎化、インフラの老朽化と維持管理、

頻発・激甚化する自然災害や気候変動、資源・エネルギーの確保、

農村漁村の疲弊による食料自給率の低下、安全保障問題など

多くの難題を抱えています。

こうした諸問題の中には、

都市と真逆の環境にある離島地域との交流や連携によって

解決または緩和される事柄も少なくありません。

そこで、リトケイは島の可能性を普及啓発するメディア事業、

島と人をつなぐ連携交流事業、島の魅力化促進事業、

もしもに備える災害復興事業の4事業で、

島に愛のある関係人口の創出拡大し、島々と支え合うことで

島と日本の日常と、ピンチと、未来に貢献しています。

なぜ民間NPOが必要なのか?

日本の有人離島は大きく5つの法律に分けられ振興されています。

また行政区によっては、本土地域とのバランスにより

離島振興が優先されにくい事情を抱える地域もあります。

これらが網の目となり、公的支援が届きづらい島や、

法律や行政区を越えた連携が行いづらい状況があることから、

柔軟に活動ができる民間NPOが必要なのです。

島で生きる人・島を想う人の声

皆の想いが島の未来にとっての希望

皆の想いが島の未来にとっての希望

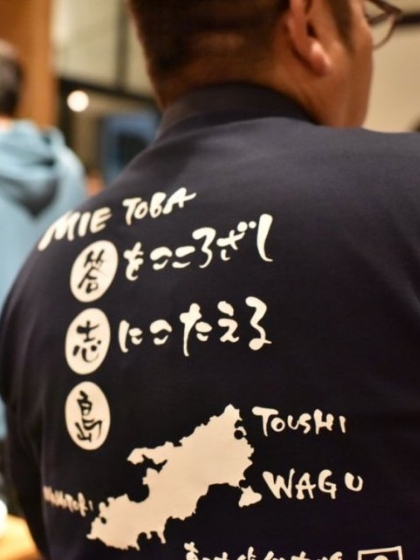

「リトケイ」との出会いは私にとって、島の未来にとって希望の光となった事は間違いは無い。全国の他の離島の現実を知る事、そこで暮らす同志の志を知る事、生計を営む人の現実を知る事、未来に向かって取り組む事例を知る事。その大切さを教えてくれた事に感謝します。私たちは、三重県の鳥羽市にある若衆の絆の残る「寝屋子の島」答志島で、子ども達の未来のために「人」を育てています。これからも、みんなの大切な思いを重ねていく。我が愛すべき「リトケイ」が共有する為の情報を発信し、伝えてくれる事を私は信じて止まない。

(答志島・「寝屋子の島留学」島親 濱口正久さん)

島のウチとソト、島々の同志の架け橋に

島のウチとソト、島々の同志の架け橋に

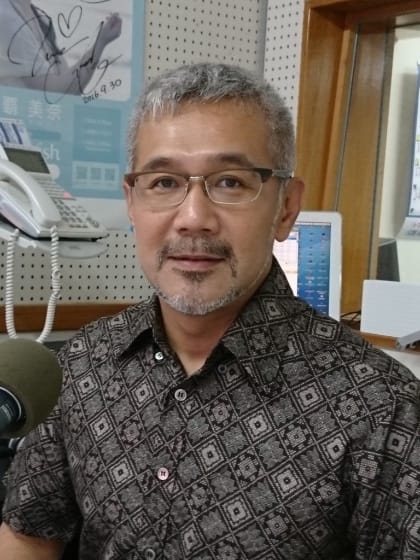

島の数だけ島心が存在します。その想いに光を当て、島に暮らす者に勇気を与えるリトケイ。島の外海離島というアウトラインがウチとソトという意識を生み、島の波風に心揺られ、リトケイに心交わり、想いが一つに重なります。その島々のドゥシ(同志)たちとの情報共有と感情共有の架け橋 リトケイ。いつもアリガッサマ。※奄美大島の島口で仲間のことをドゥシと言う。

(奄美大島・NPO法人ディ!代表理事兼あまみエフエム放送局長 麓賢吾さん)

極小離島にも光を当てる一番の応援団

極小離島にも光を当てる一番の応援団

私たちは深島を無人島にしたくない、という想いで島を守るために島で生活しています。リトケイでは、極小離島にも光をあててくださりとてもありがたく、他の島の様子がわかることでやる気にも繋がります。これからも、島に関わる皆様の一番の応援団として、活動が広がっていくことを心より応援しています。

(深島・でぃーぷまりん深島 安部あづみさん)

リトケイを通じて生まれる豊かなつながり

リトケイを通じて生まれる豊かなつながり

島が大好きです。訪れるたび、個性あふれる人や文化、自然に魅了されます。そしていつまでも大切にしなくてはと感じます。そんなとき、ご縁がありリトケイのみなさんに出会いました。「離れている」島、と書いて離島ですが、リトケイを通じてたくさんの島や人が「繋がっている」こと、そして豊かな関係が次々と生まれていること、本当に素晴らしいと思います。これからもずっと応援しています!

(個人サポーター・広告代理店勤務 井上征一郎さん)

代表者の想い

代表理事・統括編集長

鯨本あつこ

いさもと・あつこ

「この島は宝島だ」「けれど、なかなか知ってもらえない」。

これは2010年に広島県の大崎上島を訪れたクリエイター仲間の数人が、島のおじさんから聞いた言葉です。その言葉を反芻しながら、都市部のようにたくさんのものはないけれど、心や身体に沁み入るような魅力に惹き込まれた仲間たちは、離島経済新聞社を創立。全国に417島ある有人離島で暮らす人や縁故者、ファン、サポーターなど、ビジョンに共感する仲間を増やしながら、活動を広げてきました。

あれから15年が経ち、改めて気づいたことがあります。それはおじさんから聞いた通り、「島々は宝島」であること。そしてやはり「かなか知ってもらえない」こと。島には400島あれば400通りの個性があり、島内に10のシマ(集落や自治会など)があればさらに10通りの個性があるほど多彩です。

一つひとつの島に暮らす人は数人から数万人。東西南北3,000キロメートルに点在する小さく、多様で、バラバラな島は、魅力があっても伝わりにくいものなのです。情報社会では、インターネット上で情報が見つけにくいだけで「無い」と理解されてしまいます。AIが抽出した情報が間違いだらけでも、

島を知らない人々は、AIの情報を正としてしまします。見えにくいだけで、島々には現代社会が失いかけている「生きる力」が育めるフィールドが多分にあります。「島を想う人」も膨大に存在しています。リトケイはそんな可能性を、未来につないでいきたい。過疎が進む島も、その魅力や可能性が届くべき人に届けば、未来を変えることができると信じて、活動していきたい。

私たちが発行する『ritokei』や「未来のシマ共創会議」などの事業はすべて、島国に生きる人が「島の可能性」に気づき、島から持続可能な未来をつくるために行なっています。世界6位の広大な海の50%を、総人口の0.5%で支える島々の文化的営みを支えることは、この国の平和維持にもつながるものです。

活動を支えてくださるサポーターの皆さまに、深い感謝を込めて。

引き続きのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

Donation島の日常と、ピンチと

未来を支え続けるリトケイの

活動を応援してください

課題はあるけれど可能性もある約400島の有人離島。総人口の0.5%が守る島々の文化的営みは、日本の本質的な豊かさとゆたかな領海の維持に貢献しています。人口減少が進み、島だけでは叶わないことが増えるなか、リトケイは「島に愛のある関係人口」の創出・拡大と島々との共創により、島の平時・危機・未来を支える活動を行っています。どうかこの活動の継続にお力添えください。

TOP